Von den anderen ISAF-Soldaten unterscheiden ihn äußerlich die beiden Schulterklappen seiner Uniform, auf denen der Äskulapstab zu sehen ist. Oberstarzt Dr. Stephan Schoeps leitet seit Januar 2009 das Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst (SES), das bei allen internationalen Einsätzen der Bundeswehr verletzte und kranke Soldaten medizinisch versorgt. Für vier Monate, bis Mitte Juli wird der 51-Jährige, der sonst am Standort im ostfriesischen Leer arbeitet, nun selbst im Auslandseinsatz sein. 6000 Kilometer von der Heimat entfernt.

Seit sechs Wochen lebt er im Rhythmus des Krieges, im »Battle-Rhythm«, wie er es im Jargon der US-Army nennt. Mazar-e-Sharif, die Stadt im hohen Norden Afghanistans, wo sich das deutsche Feldlager »Camp Marmal« befindet, hat er nur durch Panzerglas gesehen. Täglich trägt er nun die sandfarbene Uniform der ISAF-Friedenstruppe, für die seit Sommer 2006 die Bundeswehr das Regionalkommando im Norden Afghanistans übernommen hat. Die ISAF-Truppe (International Security Assistance Force) soll die innere Sicherheit wieder aufbauen.

Wenn der 1,74 Meter große, schlanke Kommandeur mit randloser Brille seinen »Battle-Rhythm« beschreibt, klingt das erstmal nach unspektakulärer Tagesroutine: 6.30 Uhr aufstehen, duschen, in die ISAF-Uniform rein, frühstücken, dann folgt ein Marathon von Einsatz- und Lagebesprechungen. Alles findet in dem zwei Quadratkilometer großen Camp Marmal in Containern statt. Sie sind außen gelb getüncht in der Farbe des Sandes der nordafghanischen Steppe. Mit rund 1500 deutschen Soldaten ist das Camp am Fuße des Marmal-Gebirges das größte Feldlager der Bundeswehr außerhalb Deutschlands.

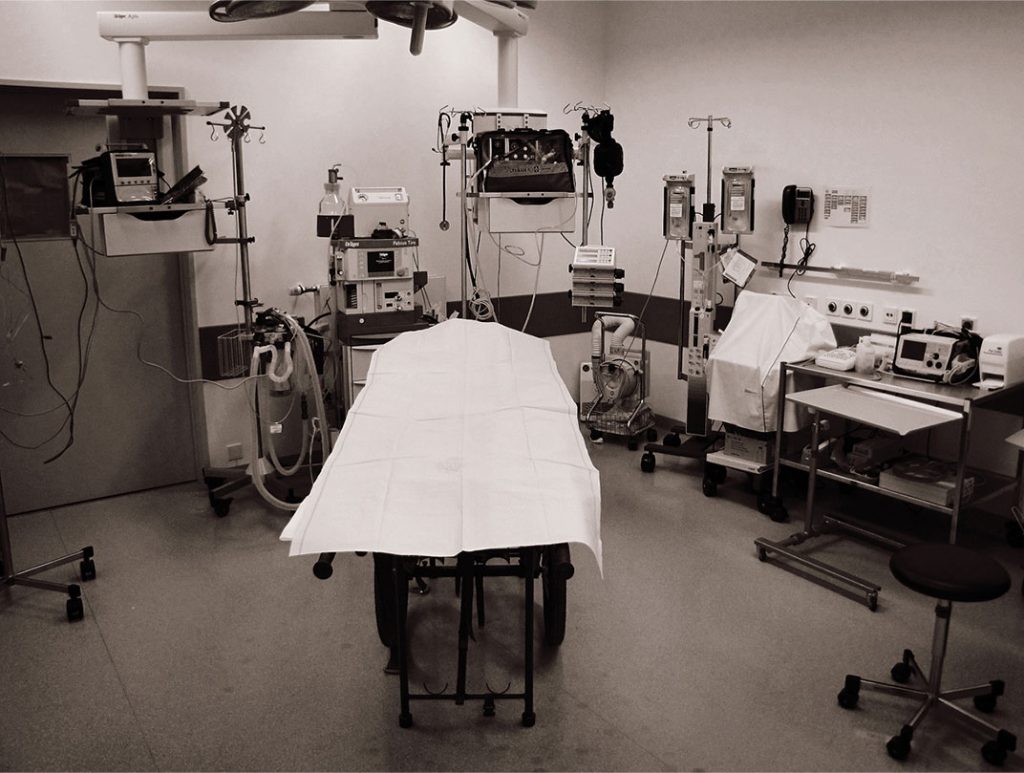

Hochleistungskrankenhaus im Container

Für unser Gespräch, das wir am Telefon führen, setzt sich Schoeps in einen Büro-Container: die Außenwände sind mit Metall verstärkt, das Dach ist mit Sandsäcken gegen Raketenbeschuss geschützt. Als der Oberstarzt beginnt, von seinem Feldlazarett, dem »German Field Hospital« zu erzählen, das auf 2000 Quadratmetern in vier Metall-Baracken untergebracht ist, glaubt man, den Direktor einer schmucken Nobelklinik schwärmen zu hören: »Ein super Hospital, ein Hochleistungskrankenhaus. Die Ausstattung ist prima, alles, was man braucht, um gute Medizin zu bieten und Leben zu retten.«

Dabei sehen die vier Gebäude eher aus wie Lagerhallen. Hier arbeiten mehrere ambulante Fachärzte, darunter ein HNO-Arzt, ein Neurologe, ein Urologe, ein Hautarzt, ein Zahnarzt und ein Psychotherapeut. Es gibt einen OP-Trakt mit einem Neurochirurgen, drei Anästhesisten, zudem einen Arzt für Innere Medizin, eine Röntgenabteilung mit modernem Computertomographen, eine Notaufnahme sowie eine Station mit 30 Betten, plus fünf Betten für Intensivpatienten, außerdem einen Servicetrakt mit Apotheke und Labor.

Die Wunden des Krieges

Insgesamt sind im »German Field Hospital« 30 Ärzte und 70 Helfer des Sanitätsdienstes rund um die Uhr im Einsatz, darunter einige Franzosen und Ungarn. Neben alltäglichen Krankheiten müssen sie vor allem Verletzungen behandeln, die in der Heimat nicht vorkommen: ihre Patienten sind durch Raketenbeschuss getroffen, durch Sprengstoff von Selbstmordattentätern lebensbedrohlich verwundet oder bei einem Hinterhalt angeschossen worden. Die Wunden des Krieges. Wenn die Ärzte des Sanitätsdienstes freie Kapazitäten und Betten haben, versorgen sie auch die Verletzungen afghanischer Sicherheitskräfte, die im Norden des Landes ständig unter Beschuss sind.

Zurzeit ist die Hälfte der Lazarett-Betten mit Afghanen belegt, Bewohner der Region werden hier auch behandelt. Aus Sicherheitsgründen geht das aber nur nach langwierigen Kontrollen und vorheriger Anmeldung. »Wir helfen den Afghanen zum einen aus ethischen Gründen, aber es hilft auch unseren Soldaten«, erklärt Oberstarzt Schoeps. Sie seien mit medizinischer Versorgung beschäftigt, statt auf die Einlieferung schwer verwundeter Kameraden zu warten. Medizin im Ausnahmezustand: »Wir müssen die im Einsatz zerschossenen Leute zusammenflicken«, kommentiert Schoeps. Es ist das einzige Mal im Gespräch, dass er es so schonungslos benennt.

»Hier flippt keiner aus im OP«

Er findet noch weitere Unterschiede zu Kollegen in deutschen Kliniken. Glaubt man Schoeps, dann ist der Ton im Umgang miteinander bei den Bundeswehr-Sanitätern weniger rau als in einem normalen deutschen Krankenhaus. Er lobt die gute Kameradschaft im Lazarett, trotz oder gerade wegen der Enge: »Wir sind hier aufeinander angewiesen, leben und arbeiten 24 Stunden am Tag zusammen, dieses positive Gemeinschaftserlebnis haben sie zuhause nicht«, erläutert er und setzt nach: »Hier flippt keiner aus im OP«. Es gebe klare Regeln, wenn ein Vorgesetzter brülle, führe das zu einer Beschwerde. Als Kommandeur, der Menschen zu führen habe, halte er sich an die Maxime: »Man kann viel mit Respekt durchsetzen, ohne militärisch vorzugehen«. Schoeps zitiert auf Lateinisch sein Lieblingsmotto: »Fortiter in re, suaviter in modo – Sei stark in der Sache und sanft in der Weise«.

Der Tod fährt mit

Gleich nach Schoeps’ Ankunft im Camp Marmal hatten seine Sanitäter zwei tote ISAF-Soldaten zu betrauern. Eine amerikanische Soldatin aus dem Nachbarcamp war bei ihrem Einsatz aus einem Hinterhalt erschossen worden, sie konnte im Lazarett von Camp Marmal nicht mehr reanimiert werden. Ein norwegischer ISAF-Soldat wurde auf einer Patrouillenfahrt durch die Bombe eines Selbstmordattentäters lebensbedrohlich verletzt. Er starb im Lazarett. Der Tod fährt mit bei den Einsätzen in Afghanistan.

Wie geht Schoeps mit der ständigen Lebensgefahr um? »Wenn man an der Wache vorbei aus dem Camp fährt, ist das eine große Anspannung, auf jedem Moped, das entgegen kommt, könnte ein Selbstmordattentäter mit Bombe sitzen. Ich blende das dann aus. Wenn ich nicht raus fahre, kann ich es von meinen Soldaten auch nicht verlangen«, argumentiert er. Das Wort Angst hört man nicht von dem Familienvater. Die Männer und Frauen des Sanitätsdienstes sind bei jeder Patrouillenfahrt dabei: »Dazu gibt es keine Alternative. Es ist eine Frage der Motivation, wenn die Soldaten wissen, dass sie im Notfall schnell und vernünftig versorgt werden«, erklärt Oberstarzt Schoeps mit ruhiger, sympathischer Stimme.

Auf die Nachfrage, wie die Sanitäter es verarbeiten, wenn sie Zeuge solcher Angriffe werden, antwortet er professionell: »Die meisten sind als Rettungsassistenten und Ärzte vertraut mit Tod und Verletzungen, das ist für uns sicher einfacher als für einen Infanteristen«. Seine Crew mache nach solchen Einsätzen »debriefings«, bei denen die Sanitäter mit Psychologen über das Erlebte sprechen. Dass solche Erfahrungen traumatisieren können, sei beim Sanitätsdienst immer ein Thema gewesen. Und wie geht der Rest der Bundeswehr mit den Kriegserlebnissen um? Schoeps glaubt, es werde zunehmend akzeptiert, dass die Panzer zwar die Körper der Soldaten schützen, aber nicht ihre Augen davor bewahren, Schreckliches mit ansehen zu müssen.

Runter vom Machogehabe

Werden solche posttraumatischen Belastungsstörungen im Lazarett auch behandelt? »Wir haben solche Fälle«, räumt er ein. Meist wollen es die betroffenen Soldaten gar nicht wahrhaben. Sie würden von Vorgesetzten zum Psychologen geschickt, weil sie sich auffällig verhalten: »Wir müssen runter vom Machogehabe, das ist für keinen einfach sich damit auseinanderzusetzen.«

Schoeps fährt nicht mit raus auf Patrouille, aber er streift dennoch regelmäßig seine Splitterschutzweste über, um das Camp im gepanzerten Fahrzeug zu verlassen. Sechs Soldaten und ein weiteres Panzerfahrzeug müssen ihn schützen, wenn er durch Mazar-e-Sharif zum Balkh-Hospital fährt. Es ist das größte und wichtigste Krankenhaus in der Nordregion, muss rund sieben Millionen Menschen medizinisch versorgen. »Es ist in einem grottenschlechten Zustand, Chaos pur: kaum medizinische Geräte, überfüllte Zimmer, der Gestank ist unbeschreiblich. Hier ist wirklich Handlungsbedarf«, fasst Schoeps die Tragödie zusammen. Seit das Hauptgebäude durch einen Brand zerstört wurde, wird in einem Container behandelt. Das Hospital wird mit deutschen Geldern wieder aufgebaut. Schoeps’ Leute versorgen Patienten, unterstützen bei der Diagnostik und bilden Ärzte und Krankenschwestern aus.

Schoeps ist schon zum zweiten Mal in Afghanistan, aber diesmal ist alles anders. 2003 war er in der Hauptstadt Kabul stationiert. Damals konnte er sich allein und ungeschützt durch Straßen und Bazare treiben lassen. Das ist inzwischen unmöglich: »Die Bedrohung ist jetzt anders und die Sicherheitslage angespannter«. Er bedauert das vor allem, weil die Bevölkerung früher erleben konnte, wie ISAF-Sanitäter vor Ort helfen: »Jetzt haben wir weniger Möglichkeiten, das gute Gesicht von ISAF zu zeigen.«

»Ohne uns wäre hier Sodom und Gomorrha«

Für Kritik am ISAF-Einsatz zeigt sich der Kommandeur offen: »Mit Militär, Raketen und Bomben erreichen sie hier nichts für die Bevölkerung«, erklärt er unumwunden. »Aber es ist gut, dass wir da sind, ohne uns wäre hier Sodom und Gomorrha. Es wäre doch auch nicht willkommen, wenn die Taliban wieder an die Macht kämen?« Schoeps bringt seine Überzeugung auf die Formel: »Ohne Militär geht hier nichts voran, aber nur mit Militär auch nicht«.

Am Standort Leer sehen seine Aufgaben vollkommen anders aus. Als Kommandeur des Sanitätsdienstes ist er für 1.600 Soldaten und knapp 200 Rekruten verantwortlich: Er beaufsichtigt die Ausbildung, seine weiteren »tausend verschiedenen Aufgaben« fasst er mit »Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation« zusammen. Dazu gehören so illustre Tätigkeiten wie die »Grünkohlrede«, wenn der Minister die Truppe besucht. Das bereite ihm auch Vergnügen, versichert Schoeps. Er vermittelt den Eindruck eines Menschen, dem es stets leicht fällt, Sinn aus dem zu schöpfen, was er gerade macht.

Die vielen Gesichter von ISAF

Nach den schönsten Momenten seines Afghanistan-Einsatzes gefragt, beginnt Oberstarzt Schoeps von dem verletzten, afghanischen Jungen zu erzählen, der seit Wochen im Lazarett behandelt wird. »Es geht ihm täglich besser, er fängt an deutsch zu sprechen und steckt uns alle mit seiner Fröhlichkeit an«. Der Junge war bei einem Unfall schwer verwundet worden: Ein deutsches ISAF-Fahrzeug hatte ihn angefahren. Der Vierjährige soll nun nach Deutschland ausgeflogen und in einem Hamburger Krankenhaus operiert werden, für seine gerissene Harnröhre wird ein Kinder-Urologe gebraucht. Das Schicksal des afghanischen Jungen erzählt eine weitere, widersprüchliche Geschichte des ISAF-Einsatzes.

Wie sehr sich die Bundeswehr verändert hat, seit sie sich an Auslandseinsätzen beteiligt, konnte Kommandeur Stephan Schoeps nicht nur persönlich miterleben, er hat den Umbau auch mitgestaltet. »Bei unseren ersten Auslandseinsätzen Mitte der 90er-Jahre in Somalia und Bosnien war klar, die medizinische Versorgung muss angepackt werden«, erzählt er. Damals wurde ein neuer Standard gesetzt: Soldaten müssen im Ausland genauso medizinisch behandelt werden wie in Deutschland. Ausbildung, Material, Personal – alles habe sich verbessert: »Einen kleinen Beitrag habe ich dazu leisten können, das ist sehr befriedigend«, findet er. Für ihn sei wichtig, dass der Sanitätsdienst innerhalb der Bundeswehr eigenständig geblieben sei und von Ärzten geführt werde.

90% Soldat, 10% Arzt

Mit 19 Jahren begann er als Offiziersanwärter bei der Bundeswehr, studierte Medizin an der Universität Essen und ließ sich nach der Promotion am Bundeswehrkrankenhaus Hamm zum Assistenzarzt für Innere Medizin ausbilden. Früh steckte er seine Nase in die Verwaltung und beschloss, dass man da »massig was gestalten und nach vorne bringen kann«. Seither behandelt er nicht mehr selbst. Auf politischer Seite hat Stephan Schoeps zwölf Jahre lang von 1990 bis 2002 als Referent im Verteidigungsministerium am Umbau des Sanitätsdienstes mitgewirkt, bevor er zum Chef des Stabes im Sanitätsführungskommando in Koblenz aufrückte. Wie verteilen sich der Soldat und der Arzt in ihm? »Zu 90% bin ich Soldat, zu zehn Prozent Arzt«, antwortet er ohne überlegen zu müssen. Wie der Sanitätsdienst heute dastehe, das sei »ein Erfolgserlebnis«, erklärt Schoeps.

Es gibt auch andere Stimmen. So hat der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages in seinem Jahresbericht Ende April die Zustände im Sanitätsdienst der Bundeswehr harsch kritisiert. 100 Sanitätsoffiziere hätten 2008 den Dienst vorzeitig quittiert. Der Grund: die hohe Belastung durch Auslandseinsätze und Personalengpässe. Zumindest im Punkt »Ärztemangel« scheint sich die Situation im Sanitätsdienst von der in normalen Krankenhäusern nicht zu unterscheiden.

Schoeps will die Kritik des Wehrbeauftragten so nicht ganz gelten lassen: »Es ist objektiv richtig, dass der Sanitätsdienst in den letzten Jahren an Qualität bei Personal und Material dramatisch zugelegt hat. Wir sind eines der leistungsfähigsten sanitätsdienstlichen Systeme auf der Welt«, kontert er. Allerdings sieht er durchaus zusätzliche Belastungen durch Auslandseinsätze: Mitarbeiter des Sanitätsstabes kann das vier Monate pro Jahr treffen, Ärzte und Spezialisten vier bis sechs Wochen jährlich. Das und der Ärztemangel habe zu der Kündigungswelle geführt. Verbesserungsbedarf sieht der Kommandeur auf jeden Fall bei den Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder der Soldaten und bei der Bezahlung der Fachärzte.

Schoeps ist am Tag nach unserem Gespräch im deutschen Lager in Kunduz, um dort im Lazarett nach dem Rechten zu sehen. In der Nähe wird ein Selbstmordanschlag auf deutsche ISAF-Soldaten verübt, zudem greifen Aufständische eine deutsche Patrouille an: Ein junger Soldat fällt im Feuergefecht, neun weitere werden verletzt. Schoeps berichtet, er habe sich überzeugen können, wie professionell die Rettung gelaufen sei, aber »Todesfälle drücken die Stimmung im ganzen Krankenhaus. Wir Sanitäter leiden mit und müssen trotzdem handlungsfähig bleiben. Halt professionell mit der Situation umgehen. Manchmal nicht einfach«, schreibt er in seiner Email.

Schoeps’ Sohn ist 20 Jahre alt – so jung wie der bei Kunduz getötete Soldat – und hat den gleichen Weg wie sein Vater bei den Sanitätern der Bundeswehr eingeschlagen. Schoeps sagt, ihn habe das nachdenklich gemacht. Einerseits sei er stolz auf seinen Sohn, »aber vor dem Hintergrund der zunehmenden Auslandseinsätze« – er bricht den Satz ab, setzt neu an: »Man macht sich das nicht leicht. Wenn ich die toten Soldaten sehe, will ich nicht, dass das eigene Kind dieses Schicksal auch erfährt«.